随着城市空间形态基本成型、核心城市能级提升,大城市区域发展进入更高阶段:形成核心城市与外围城市经济活动频繁、交通联系紧密的都市圈。在《上海市城市总体规划(2016—2040)》(以下简称“上海2040”)及其他大城市总体规划编制过程中,针对城市核心区及集中建设区、外围城镇密集区、围绕中心城环状新城生长区等不同空间尺度范围,如何构筑公交优先的多层次、多模式交通体系,提高骨干交通网络对空间体系优化的引导能力,成为总体规划编制的重点与焦点问题,并寄主要期望于轨道交通系统对空间发展的重塑作用。笔者从设施布局及服务能力与城镇空间的现状、形成过程和问题分析着手,解析空间与交通的互动规律,以服务时间约束条件下不同空间尺度与多层次轨道交通网络的匹配为核心,提出上海市区、市域、都市圈多层次轨道交通系统优化设计思路。

空间视角的交通网络优化需求

根据《上海市城市总体规划(1999—2020)》(以下简称“上海1999版总规”),上海市基本形成衔接国内外、辐射长三角的对外客货运交通运输网络,率先建成枢纽型、网络化、功能性的综合交通系统,保障城市功能的正常运转和社会经济的快速发展。在综合交通系统支撑下,初步形成中心城—外围新城—新市镇的城镇体系与空间格局,实质上是一个紧密联系的特殊城市集群。与此同时,上海市边缘新市镇与嘉善、昆山、太仓等临沪地区形成延绵发展态势,仅在行政边界范围内考虑交通网络布局及优化无法适应区域发展客观需求。

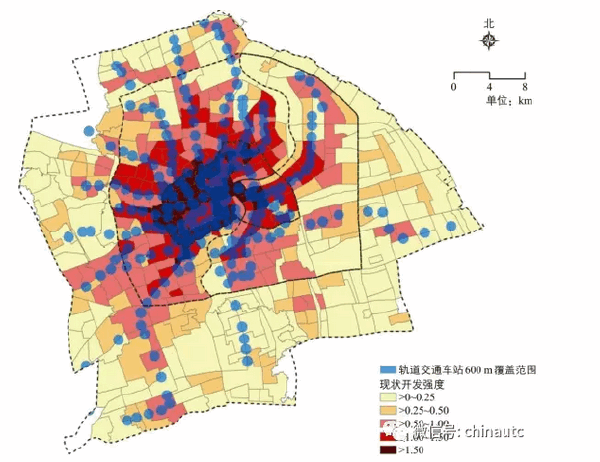

通过近20年高强度集中建设,2015年上海市已建成运营轨道交通线路15条、运营里程618km(含磁浮线)的放射状网络。全网日均客运量841万人次,日均客运强度约1.36万人次/km。在约115km2的城市核心区(内环以内),轨道交通网络密度达1.4km/km2,车站600m覆盖率超过70%(见下图)。轨道交通承担的客运周转量(人公里)约占全方式出行总量的18%,轨道交通已成为上海市最主要的出行方式。

1 .轨道交通网络问题识别

中心放射型网络结构,布局不均衡

在上海市中心城及周边形成约1250km2的集中建设区范围,轨道交通呈现内密外疏、中心放射的线网格局。沿主要道路布设轨道交通线路的布局模式,虽然实现了每条线路尽可能覆盖更多地区的规划意图,但是线路间不得不以单点换乘的形式衔接,加剧了车站客流集散、换乘压力。尤其是多线相交形成的大型枢纽,日均换乘量高逾30万人次。部分轨道交通线路客流服务能力不仅受限于运能、也受制于车站容量及高峰时段高客流的安全要求。

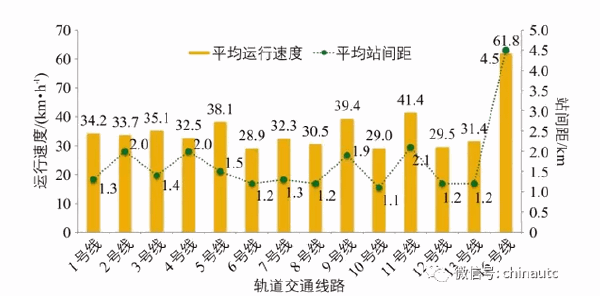

功能层次单一,外围地区可达性低

2001年,《上海市城市轨道交通系统规划》提出市域快速轨道交通线(R)、市区地铁线(M)、市区轻轨线(L)3个功能层次,但建设实施未能体现线路功能差异,也未将服务城市功能的铁路纳入网络规划一并考虑。例如,规划轨道交通2号线(R)采用80km/h标准设计,实际运营速度仅为35km/h,全程64km,耗时87min。将铁路金山支线纳入城市轨道交通服务范畴之后,除市域铁路金山支线和轨道交通16号线(至临港)外,联系新城与中心城的R线由于车站设置过多且站站停的运营方式,与市区M线的站间距、运行速度差异不大(见下图)。导致R线对郊区城镇及外围地区服务时效性低、对于疏解中心城功能和支持新城发展的作用无法达到预期。

通道预留不充分,运力及速度双重受限

位于上海市南北、东西向发展轴的地铁1,2号线日均客运量超过180万人次、日均客运强度超过3万人次/km。上海市与中国其他超大城市面临同样的问题:由于集中建设区延绵与核心区高密度开发,主要交通轴带的客流强度均可能超过一条地铁线路的设计运力。地下道路、综合管廊、高层建筑桩基等不仅与新建轨道交通线路争夺地下空间资源,也成为调整轨道交通网络布局的瓶颈和障碍。若在规划初期缺乏预见而没有预留较宽通道和多线路建设空间,则可能造成一条轨道交通线路无法兼顾时效与运力的结果。上海市已建成4条R线(轨道交通1,2,9,11号线)均存在这一缺陷。未来规划将面临两难抉择:是调整对服务区域的规划发展预期,还是选择深层地下线路敷设方式?前者影响土地使用规划,后者会增加投资和安全风险。

2 .空间拓展的公共交通可达性

在上海市城市发展确定的空间格局与范围内,轨道交通网络建设未能实现规划意图。突出问题是轨道交通网络不能有效服务于更大尺度的期望发展地区,表现为轨道交通因出行时长增加而丧失吸引力。空间尺度与交通可达性失配是导致上述3个方面问题的根本原因。

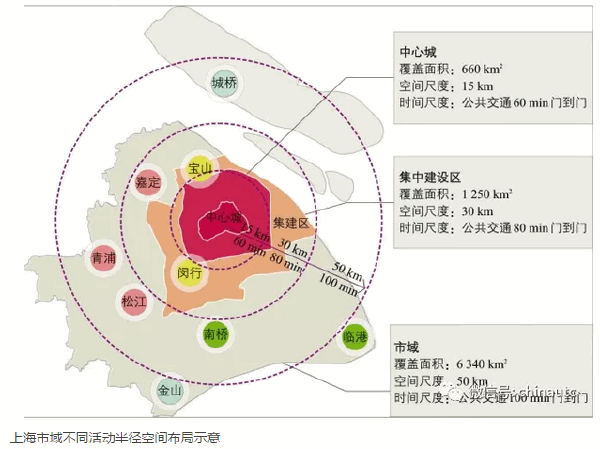

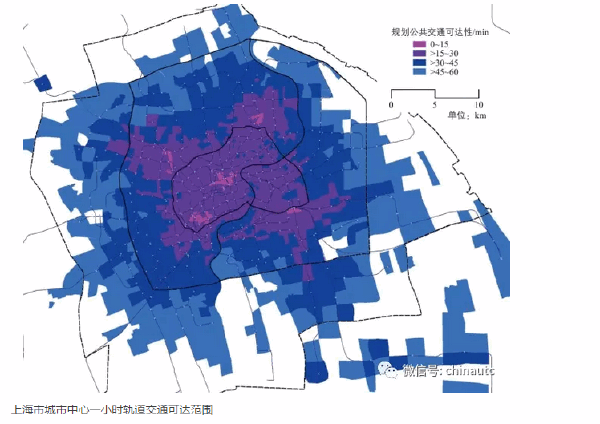

回顾上海市发展历程可以发现,城市空间拓展与公共交通可达性的提升息息相关。20世纪90年代前,上海市以公共汽车和机动车为主,其运行速度约为15km/h,绝大多数公共交通出行时间小于1h。城市活动范围局限于以外滩、人民广场为中心的7.5km半径范围内。20世纪90年代以来,轨道交通和快速路将机动化交通的速度提高至30~40km/h,城市空间范围快速扩张,中心城(外环以内)面积约660km2,等效半径约15km,地铁车站600m覆盖范围约占城区面积的1/3,以轨道交通为主体的公共交通出行仍不超过1h。近年,随着中心城的延绵发展以及与近郊新城的融合发展,形成了约1250km2的集中建设区,等效半径达25~30km(见下图)。由于公共交通发展的欠缺,个体机动化出行比例上升,不得不增加新的道路设施以缓解拥堵。面向未来,上海市多轴多层多核空间布局目标要求更便捷的公共交通模式来支撑。

上海市亟须在集中建设区重构覆盖更广、效率更高的轨道交通网络,同时在更大空间范围内构建城市—城际一体化轨道交通网络,使之有能力统筹50~60km市域活动半径、100~150km都市圈经济一体化活动半径范围的协调发展,为全球城市的发展定位奠定基础。

空间与交通的互动规律

城市可拓展空间和经济活动范围不仅受制于地理环境,更受到交通可达性的直接约束:度量城市空间尺度的标尺不是距离而是时间。城市空间与交通网络相互作用的基本规律主要体现在4个方面:出行时间约束活动空间、时间预算决定空间形态、新城发展依赖区域格局,以及交通设施引导空间拓展方向。

1 .出行时间约束活动空间

美国著名新马克思主义地理学家大卫•哈维(David Harvey)提出了时空压缩(Compression of Time and Space)理论:交通技术革新促使城市内部、城市与城市之间的交通时间缩短,使得人们可以在既定时间内到达更远的地方。在空间语境下,交通系统运行速度的提升,使人的空间活动范围得以扩展而支持城市空间尺度的大幅增加。反之,无论传统概念上城市延绵还是突破行政管辖范围的都市圈形成,交通系统均需要满足一定的目标速度,为居民提供可接受的移动时间,即出行时间预算(Travel Time Budget)。城市与城市活动的空间尺度对于交通可达性具有极强的依赖关系,即不同城市、不同发展阶段居民平均日出行时间基本稳定,但城市空间可拓展尺度会随着交通系统技术变革、特别是骨干交通方式的能力提高而增长。

一小时轨道交通出行时空网络

尽管超大城市无法在局部区域实现职住平衡,但由于骨干交通系统特别是轨道交通网络支持,上海市居民全天出行时间(见下表)并未随城市空间拓展而同步增长。

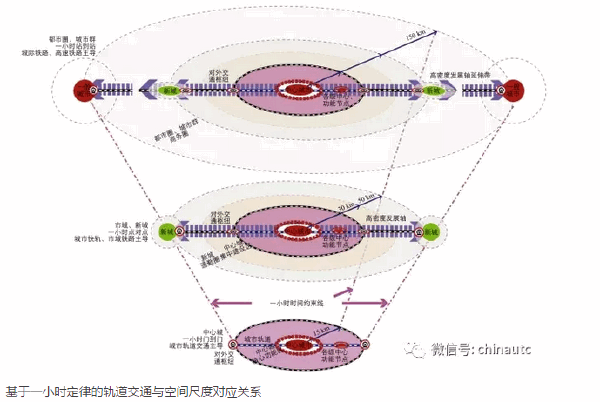

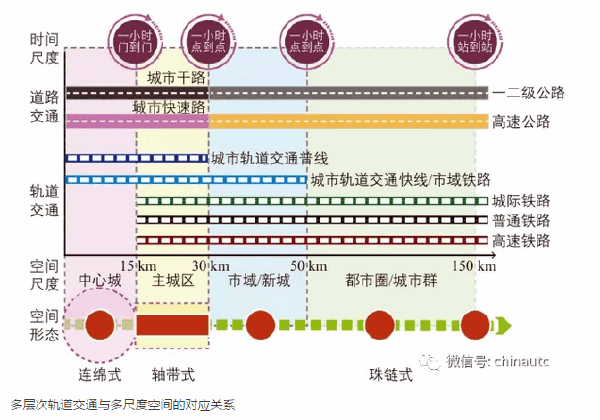

一小时是不同空间尺度满足主要活动的基本时间要求。这种可达性要求将决定都市圈不同空间尺度所适应的轨道交通模式及功能定位(见下图)。上海市中心城轨道交通运行速度35~40km/h,可实现15km半径范围一小时可达。这也是国内外大城市中心城面积集中于600~800km2的原因之一。当需要支撑集中建设区扩大或中心城与市域新城之间紧密的经济活动及部分通勤交通联系时,选择运行速度60~80km/h的快速轨道交通或市郊铁路,仍然能够在60km半径范围内实现一小时可达。对都市圈100~150km半径范围典型的中心城—新城—新市镇圈层结构,其紧密的商务、商业联系,要求出行能当日往返并保证有效停留时间,可接受的门到门出行时间期望小于2h,则利用城际铁路、高速铁路等方式站到站出行时间以一小时为宜。

一小时城市通勤圈

城市的基本功能是满足人的日常工作和生活,城市居民日常活动在时间上呈现周期性、在空间上呈现规律性,并主要受通勤时间约束。相关文献通过国内外多个城市的居民OD调查数据验证了出行时耗的相对稳定性。以一天为基本单元,用于交通的时间一般稳定在1.0~1.3h(见下图)。由于活动的多样性和多尺度、可选择出行方式的多样性,人们往往倾向于选择快速而准时的交通工具,通过活动范围的扩大以获取更多的机会或收益,但一小时通勤圈的约束却很难被突破。

交通网络支持城市建设用地的成倍拓展。上海市“一主四副”城市中心的一小时轨道交通可达范围已突破外环线框定的中心城范围(见下图)。基于手机信令数据的分析也表明上海市中心城居民的通勤圈已延伸至集中建设区,城市日常活动范围已接近30km半径。但即使在活动(出行次数)更加频繁的情况下,居民一天用于出行的总时间变化不大。1995—2014年居民平均出行距离由4.6km增至6.9km,仅2004—2014年城市建设用地总量增长就超过30%,同期居民日均出行时耗增加不到5%,中心城居民平均通勤出行时耗也稳定在40~43min。

一小时城市群或都市圈

城市群具有城镇密集、联系便捷的特点,城市功能有一定的互补性,如重要交通枢纽的共享、产业集群、共用金融中心及口岸等。这使得城市之间不仅要求交通服务便捷可达、运力充裕,而且对多样性、可靠度及质量提出更高要求。城市群的交通联系尺度是利用大众化运输工具当日往返、并具有有效的停留时间,一般单程点到点2h为宜、不超过3h。城市群交通系统的典型特征是网络化、多模式、多线路,对于调节城市功能以形成规模经济具有支撑作用。

都市圈是城市群的一种特殊形态,具有首位度高的强核心城市。都市圈由多个功能城市组成,与核心城市形成功能互补,大多也具有行政隶属关系,但并不完全受行政区划限定。例如,上海都市圈以上海市中心城为核心,不仅包括嘉定、青浦、松江等上海市所辖新城与新市镇,集中城市化区域已延续至昆山、太仓,紧密经济、交通联系区域延伸至无锡、嘉兴等。因此都市圈交通在空间上具有典型的辐射(向心)特征,使得其交通强度远大于一般城市之间。都市圈交通是城市交通的外溢,是城市功能在更大范围内组织的必然结果,也是追求经济活动规模化和规模效益的结果。都市圈交通的典型特征是通勤交通突破城市边界至城市延绵区域,出现点对点式高密度交通,如上海安亭—昆山花桥,上海市地铁11号线便延至花桥。

长三角城市群已经迈入高速铁路时代,上海与南京、杭州等长三角中心城市实现了一小时站到站高速铁路出行,若计入城市内部交通集散、等候等时间,单程出行时间约为2~3h,可以实现一天商务、访友等活动的有效组织。沪宁、沪杭发展轴已形成了城市延绵带,上海市中心城—新城—临沪新市镇已经构成上海大都市圈基本格局。

2 .时间预算约束空间形态

出行时间预算对空间形态的约束在不同区域具有不同作用模式。对于高密度城市核心区,用地约束和环境约束都指向更集约、更低碳并能提供足够运力的公共交通,对上海这样的超大城市则意味着以大运量轨道交通为主体满足居民出行时间要求。对于中心城延绵区,由于城市开发强度和轨道交通网络密度递减,只有轨道交通沿线才具备良好的可达性,同时要求人口、就业岗位集聚度以确保基础设施投入与长期运营效益。在都市圈范围内,以更高运送速度的轨道交通线路服务更大空间,以站为核显然具有更高的交通服务效率与效益。不同类型轨道交通的运行速度和客运能力与空间形态有不同的对应关系(见下图)。本质上,时空适配以可达性为基本度量,通过不同交通方式以及轨道交通制式、站间距、营运模式等的配合,保证期望服务区域与交通服务水平的适配性。

基于现状轨道交通的运行速度和接驳时间,一小时出行时间支持上海市约1250km2集中建设区的核—轴形态:城市轨道交通基本成网的15~20km半径中心城范围,沿主要放射状轨道交通线路服务的方向,在15~30km圈层生长出与中心城联系紧密的片区、组团,如北部宝山、西南闵行部分地区和虹桥地区。

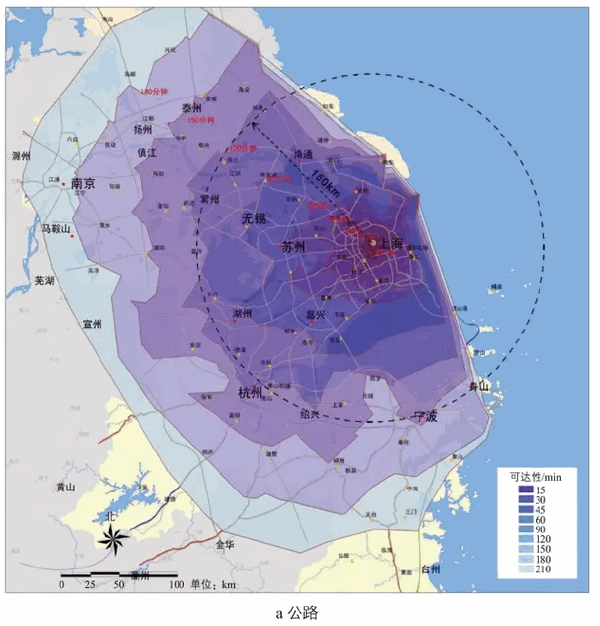

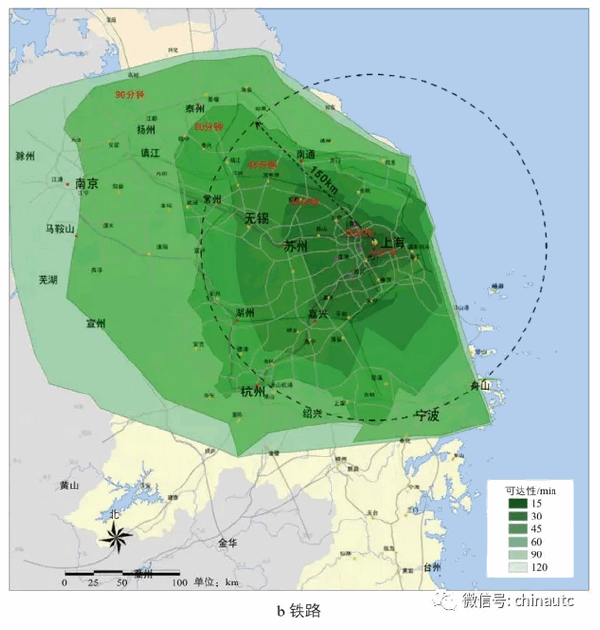

高速公路成网与城际铁路增加了上海市一小时站到站可达的城市数量与范围,形成珠链式、网络化城镇空间形态。90~120min门到门范围不仅覆盖苏州、嘉兴等城市,还包括无锡并将延伸至南通、宁波等距离上海市中心60~150km的城市带(见下图)。

以上海市人民广场为中心的区域公路、铁路可达性

(后续!!)